La historia de la descolonización del Sáhara Occidental es un capítulo complejo y doloroso en la historia de España. La Operación Golondrina, que tuvo lugar en noviembre de 1975, marcó el final de la presencia española en esta región, un proceso que estuvo lleno de tensiones políticas, sociales y humanas. Este artículo explora los eventos que llevaron a esta evacuación masiva y sus consecuencias para los evacuados y la población saharaui.

La descolonización del Sáhara Occidental comenzó a tomar forma tras el anuncio del abandono del territorio por parte del gobierno español el 23 de mayo de 1975. Este anuncio generó un dilema jurídico y político, ya que el Sáhara había sido considerado una provincia española por razones económicas y políticas. La pregunta que surgía era cómo permitir la independencia de la región sin comprometer la unidad nacional. La respuesta a esta pregunta fue la compleja maniobra legal que se implementó para desprovincializar el territorio.

**La Evacuación y sus Desafíos**

La evacuación del Sáhara comenzó de manera urgente y caótica. Al día siguiente del anuncio, se iniciaron las primeras medidas para facilitar la salida de las familias del personal del Gobierno General, priorizando a mujeres y niños. Los empresarios canarios con intereses en el Sáhara expresaron su preocupación por la política del gobierno, que consideraban demasiado favorable a los saharauis. Aunque muchos se resistieron a abandonar el territorio, exigieron indemnizaciones y ayudas para reubicarse.

La tensión en el Sáhara aumentó, y muchas familias comenzaron a enviar a sus seres queridos a la Península o a Canarias en busca de trabajo. En el puerto de El Aaiún, la situación era caótica, con un aumento en los precios de los artículos de primera necesidad y una disminución en los alquileres de las viviendas. Sin embargo, muchos habitantes, especialmente aquellos de Villa Cisneros, no eran conscientes de la catástrofe que se avecinaba.

El 18 de junio de 1975, la Junta de Jefes de Estado Mayor aprobó la Operación Golondrina, un plan para evacuar al personal civil y militar del Sáhara y transferir la administración del territorio. Esta operación fue liderada por el Capitán General de Canarias, quien se encargó de coordinar la evacuación. La Comisión encargada de estudiar la evacuación también debía elaborar un informe sobre el traslado de los muertos enterrados en la región, lo que complicó aún más el proceso.

A medida que se acercaba la fecha de la evacuación, se distribuyeron cuestionarios entre los civiles del Sáhara para recopilar datos personales y familiares, así como información sobre el equipaje y los destinos elegidos. El presupuesto inicial para la evacuación fue de 988 millones de pesetas, pero los gastos totales ascendieron a 2.450 millones de pesetas. Miles de evacuados llegaron a Canarias sin trabajo ni vivienda, en medio de una crisis social y económica.

**La Operación Pelícano y la Reinstalación de los Evacuados**

La Operación Pelícano se diseñó como un complemento a la Operación Golondrina, con el objetivo de facilitar la reinstalación de los evacuados y prever posibles conflictos. Las prioridades de esta operación incluían la vivienda, el empleo y la educación, buscando mantener unidas a las familias afectadas por el desplazamiento. Un estudio realizado sobre 720 familias reveló que una gran parte de ellas se encontraba desempleada y sin hogar.

En Las Palmas de Gran Canaria, la situación era crítica. La ciudad se preparaba para recibir a miles de evacuados, lo que generó preocupación en la población local. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la evacuación no estaba organizada adecuadamente, y muchos evacuados se vieron obligados a desprenderse de sus propiedades y negocios en el Sáhara.

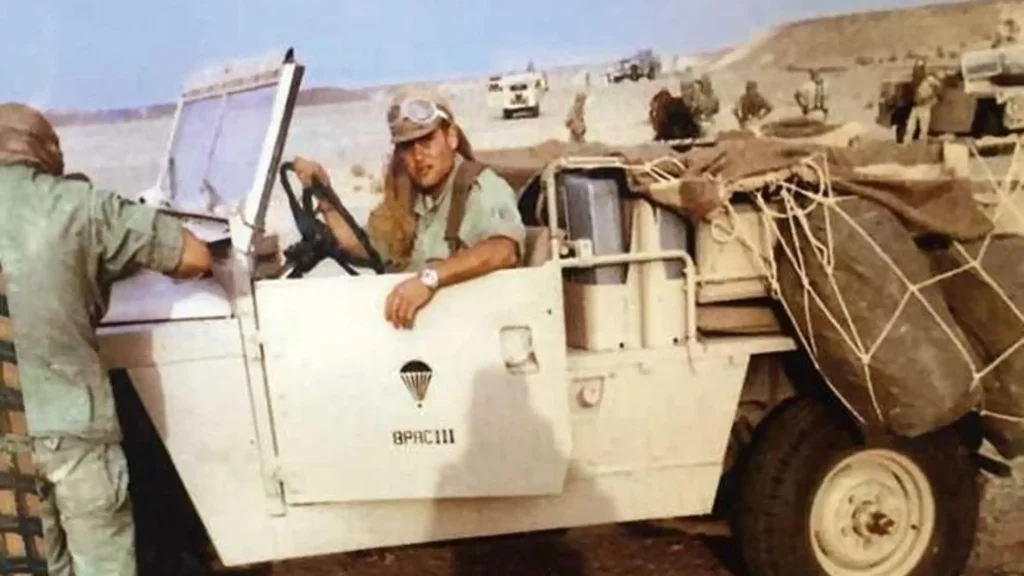

El ambiente en las ciudades saharauis, especialmente en El Aaiún, se tornó cada vez más tenso. Se estableció un toque de queda y la situación prebélica llevó al príncipe Juan Carlos a visitar la región para tranquilizar al ejército. Sin embargo, los combates entre Marruecos y el Frente Polisario comenzaron a intensificarse, complicando aún más la situación.

La Operación Golondrina comenzó oficialmente el 3 de noviembre de 1975, y la primera fase de evacuación se desarrolló hasta el 20 de noviembre. Se habilitaron centros de información y recepción en Las Palmas, donde se registraron a los evacuados y se les ofreció asistencia. A pesar de los esfuerzos, muchos bienes muebles e inmuebles fueron abandonados o vendidos a precios bajos a la población saharaui.

Entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre de 1975, se evacuaron más de 9,000 personas, pero aún quedaban más de 1,000 en el Sáhara. Las negociaciones entre España, Marruecos y Mauritania comenzaron en Madrid, culminando en la firma de la Declaración de Principios, que marcó el fin de la presencia española en el Sáhara Occidental.

La situación en el Sáhara se deterioró rápidamente tras la evacuación. Los bancos cerraron, los vuelos fueron suspendidos y las instalaciones públicas fueron abandonadas. La población saharaui quedó desprotegida y vulnerable, lo que llevó a un aumento de la violencia y la inestabilidad en la región. La historia de la Operación Golondrina es un recordatorio de las complejidades de la descolonización y sus efectos duraderos en las comunidades afectadas.